Marketing politique: 10 clés pour séduire l’électorat

Marketing politiquePour le meilleur et pour le pire, les partis politiques ont maintenant recours aux services de professionnels de l’image et de la communication.

Bien qu’ils travaillent généralement dans l’ombre, ces stratèges politiques peuvent parfois faire la différence entre une victoire ou une défaite, le jour du scrutin.

Voici pour l’essentiel, les 10 conseils en or que les spécialistes du marketing politique donnent aux partis et à leurs candidats:

1. Évaluez votre image et corrigez le tir au besoin

L’image d’un politicien dépend de plusieurs facteurs: son passé, ses réalisations, son âge, sa taille, son apparence physique, sa tenue vestimentaire, sa façon de s’exprimer, sa gestuelle et, bien sûr, son appartenance politique.

Mark Carney, nouveau chef libéral, capitalise sur son aura d’ex-gouverneur de banque centrale. Pierre Poilievre, lui, mise sur une image de gars du peuple, près des gens, énergique et direct.

Ancien agent d’artistes et ministre à l’Assemblée nationale du Québec, Yves-François Blanchet apporte un style théâtral et incisif à la politique.

De son côté, Jagmeet Singh est largement reconnu pour son allure distinctive: turban coloré, barbe soignée, costumes impeccables.

Au-delà des grands discours et des programmes de partis, la politique est donc une scène de théâtre, ou, si vous aimez mieux, un spectacle avec des comédiens, des costumes et des intrigues.

Et dans ce contexte, changer de chef peut parfois faire toute la différence dans le cadre d’une bataille politique.

À preuve, lors du référendum de 1995, l’arrivée de Lucien Bouchard le 7 octobre en tant que négociateur en chef a transformé une campagne moribonde en une bataille au coude-à-coude, faisant passer le «Oui» d’une position minoritaire à une quasi-égalité dans les sondages.

À l’époque, cette remontée spectaculaire (estimée entre 5 et 10 points en trois semaines) à été attribuée à l’effet Bouchard.

Bouchard, une figure charismatique et populaire, est devenu un acteur clé après avoir survécu à une grave maladie (infection au streptocoque) et être revenu sur la scène publique avec une aura de résilience et d’authenticité.

2. Donnez-vous un positionnement

Le positionnement est un élément central d’une stratégie de marketing politique efficace.

En politique, cela se traduit par la nécessité pour un candidat ou un parti de se différencier des adversaires en s’ancrant sur une idée simple et percutante.

Rosser Reeves, le premier conseiller politique de l’histoire moderne, maintenait que tout candidat doit proposer à l’électorat un argument unique, celui que les autres candidats ne peuvent pas offrir.

Dans la présente campagne électorale, Pierre Poilievre se pose en champion des classes moyennes contre les bureaucrates et les woke. Sa campagne martèle des slogans comme Axe the Tax (sur la taxe carbone).

Maxime Bernier se positionne comme un outsider libertarien, cherchant à capitaliser sur les frustrations économiques et culturelles des Canadiens tout en défiant le consensus politique dominant au pays.

Yves-François Blanchet est vu comme un défenseur des intérêts québécois à Ottawa, mettant l’accent sur des enjeux comme la langue française, la laïcité et les transferts en santé. Sa rhétorique résonne auprès des électeurs nationalistes.

Mark Carney concentre une grande partie de sa campagne sur la nécessité d’un «mandat fort» pour contrer les menaces tarifaires américaines et les pressions de Donald Trump. Il joue sur l’antiaméricanisme latent de plusieurs Canadiens. Son positionnement plaît particulièrement aux gens plus âgés.

Jagmeet Singh critique autant Mark Carney (Parti libéral) que Pierre Poilievre (Parti conservateur) pour leurs prétendues faveurs envers les ultrariches. Mais son support indéfectible au Parti libéral depuis plusieurs années à fini par malmener le positionnement historique du NPD à travers le pays.

3. Faites des promesses

Malgré ce qu’on pourrait penser, les discours et les déclarations politiques qui obtiennent les meilleurs résultats—le plus de visibilité—sont ceux qui font des promesses aux électeurs.

Quand Kim Campbell a débuté sa campagne électorale en 1993, elle a pris soin de mentionner que les finances publiques ne l’autorisaient pas à faire des promesses spectaculaires.

Au lieu de la remercier de sa franchise, les électeurs se sont révoltés. Quelques semaines plus tard, elle subissait une cuisante défaite aux élections fédérales.

Pourtant, au début de sa campagne électorale en 1993, Kim Campbell, alors chef du Parti progressiste-conservateur (PC) et première ministre du Canada, bénéficiait d’une avance dans les sondages d’opinion.

Un sondage Gallup en août 1993 lui attribuait un taux d’approbation de 51%, un niveau exceptionnel pour un premier ministre à cette époque.

Après avoir succédé à Brian Mulroney en juin 1993, elle avait connu une période de popularité surnommée Campbellmanie, un écho à la Trudeaumanie des années 1960.

Cette vague d’enthousiasme initial était liée à son statut de première femme première ministre (importance de l’image) et à une perception de renouveau après les années controversées de Mulroney (importance du positionnement).

4. Jouez à la fois sur la raison et sur les émotions

En politique, les discours, les déclarations et les photos qui reposent sur une bonne dose de sentiments marchent généralement très bien. Mais les électeurs ont aussi besoin d’excuses rationnelles pour justifier et asseoir leur vote.

N’expliquez pas pourquoi il y a hausse du taux de chômage, efforcez-vous plutôt de donner l’image de celui qui est le plus apte à comprendre et à résoudre le problème. Il ne faut pas stimuler la pensée de l’électeur; il faut l’assister.

Employez le langage de tous les jours. Les mots courants et les expressions populaires sont meilleurs que les mots rares, et les mots courts sont préférables aux mots longs.

Citez des chiffres précis. La phrase «notre gouvernement a créé 100 000 emplois» est plus persuasive que «nous avons créé des milliers d’emplois.»

L’équilibre est fragile: trop d’émotion, et c’est du populisme; trop de chiffres, et c’est soporifique.

5. Personnalisez votre discours

Que ce soit à la télévision ou en personne, regardez vos électeurs dans les yeux. Adressez-vous directement à eux sur le ton du «vous» et du «je». Au besoin, recourez à l’histoire ou à l’anecdote pour étayer votre propos.

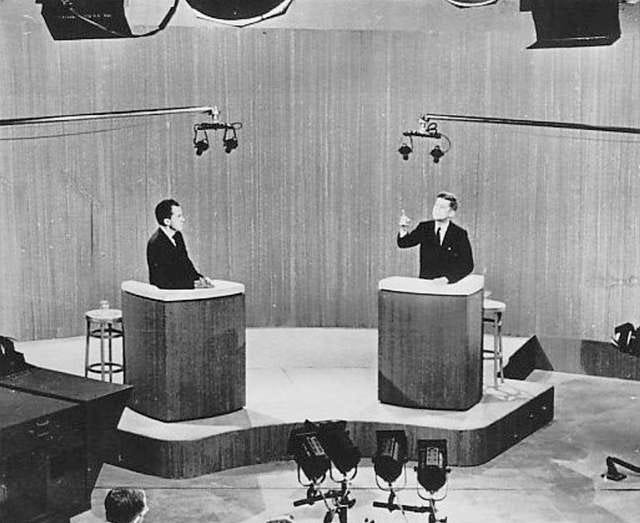

Lorsque Kennedy a gagné son débat contre Nixon (on parle ici du premier débat de la campagne en 1960), il ne s’adressait pas à son adversaire, il parlait directement à la caméra.

Nixon, au contraire, s’acharnait à contredire Kennedy et semblait moins soucieux de s’adresser directement aux électeurs. Il avait aussi refusé de se faire maquiller et avait omis de se raser, deux erreurs clés sur le plan de l’image à l’époque de la télévision noir et blanc.

Pour ceux que cela intéresse, j’ai réalisé une entrevue à ce sujet ici et ici. J’ai aussi fait la petite histoire des sondages politiques ici.

6. Soignez vos relations avec les médias traditionnels

Au Canada, les médias traditionnels jouent encore un rôle primordial dans la dynamique du vote. C’est spécialement vrai du côté des électeurs plus âgés pour qui les médias traditionnels sont souvent l’unique courroie de transmission avec le candidat.

Par ailleurs, Blumler et McQuail (Blumler, J. G., & McQuail, D. Television in Politics: Its Uses and Influence) ont aussi découvert que les citoyens les moins intéressés à la politique sont très sensibles à la télévision et à la vedettarisation.

Blumler et McQuail ont observé que ce phénomène est amplifié par la capacité de la télévision à privilégier l’image, l’émotion et les récits personnels au détriment des débats abstraits ou techniques.

7. Faites de la publicité

La publicité est un levier essentiel pour façonner l’opinion publique. À l’intersection de l’image, du positionnement et de la persuasion, la publicité politique joue un rôle clé pour influencer les électeurs, définir les enjeux et, souvent, faire basculer le résultat.

En outre, la publicité permet aux partis de s’adresser directement aux électeurs sans passer par le filtre des journalistes.

Ce faisant, la publicité politique avec ses slogans, ses affiches, ses messages radio et ses spots TV contribue à positionner les partis politiques et à façonner l’image que nous avons de chacun des chefs.

Sans surprise, la publicité (TV, radio, réseaux sociaux, affichage) représente généralement la majorité des dépenses électorales, souvent 60 à 80% du budget selon les campagnes.

8. Soyez actif (très actif) sur les médias sociaux

Comme l’a montré avec brio Barack Obama en 2008 avec Facebook et Donald Trump en 2016 avec Twitter, les partis politiques doivent désormais s’activer sur les médias sociaux et dans les podcasts.

À cet égard, Donald Trump a été un pionnier dans l’utilisation des podcasts lors de la dernière campagne aux États-Unis.

Par ailleurs, Stéphane Blais du quotidien La Presse, précise que «les principaux partis politiques fédéraux ont acheté pour plus de 900 000 $ de publicité à Meta» avant le début de la présente campagne électorale.

Mine de rien, ces nouvelles plateformes impliquent un changement d’approche fondamental en communication politique: communication bidirectionnelle et non unidirectionnelle.

Dans ce département, Singh excelle sur les réseaux sociaux, où ses clips courts et ses danses improvisées captent l’attention.

Mais dans les médias traditionnels, il lutte pour rivaliser avec Carney ou Poilievre.

9. Concentrez-vous sur les indécis

Très souvent, la différence entre une victoire et une défaite réside dans la capacité qu’a un chef de parti de séduire les indécis.

Sans surprise, les indécis s’intéressent peu à la politique et ils sont très sensibles aux campagnes de dénigrement. Ils regardent aussi le débat des chefs pendant une quinzaine de minutes.

En début de campagne, ils composent parfois jusqu’à 30% de l’électorat. Et le jour de l’élection, ils font parfois pencher la balance dans un sens ou dans l’autre.

10. Un dernier conseil: préparez-vous sérieusement au débat des chefs

Depuis quelque temps, le débat constitue souvent la pièce de résistance de la plupart des campagnes politiques.

De nos jours, le débat a remplacé les assemblées. Il renforce l’identification et il peut faire toute la différence.

Durant la campagne américaine de 2024, c’est le débat entre Donald Trump et Joe Biden qui a signé la fin de la campagne de Uncle Joe.

Cette année, le débat sera décisif dans la campagne canadienne serrée. Carney jouera la stature, Poilievre l’attaque, Singh la proximité, Yves-François Blanchet la fibre québécoise. Un moment viral—une réplique ou une gaffe—pourrait tout faire basculer.

En outre, précisons qu’à l’ère des médias sociaux, il n’y a pas un débat, mais bien trois: le débat lui-même, ce qu’en disent les journalistes et ce qui se passe sur les médias sociaux le lendemain et le surlendemain.

(Note : Ce texte est extrait de l’Infolettre marketing de Luc Dupont, diffusée par courriel chaque semaine. Dans cette newsletter, Luc Dupont propose une revue complète des actualités en marketing, médias, communication et publicité. Le cas échéant, certains articles sont repris ici ultérieurement. Pour vous abonner)